兆驰股份CFO严志荣直播全文:这是我最喜欢招的三类财务人

本文为3月18日严志荣老师在高顿咨询视频号所做连线直播的逐字整理。全文11700字,整理不易,志荣总的分享精神更不易,建议大家转发分享后收藏慢慢品读。

同时3月23日,高顿咨询将于成都举办《数智时代,财领未来》财务人才组织与发展峰会,点击下方预约按钮,收看更多专为财务人打造的精彩直播!

高顿咨询:您最喜欢招的三类人,第一类是?

严志荣:第一类是有“躬身入局”精神的人。

我有次和我朋友老李开车出去玩,路上遇到有两辆车擦碰出车祸了,然后道路堵得水泄不通。堵了很久,后面的车辆越堵越多,老李实在看不下去了,就下车走到两位车主旁边,好像是跟两边的车主说了些什么。

大概过了五分钟,一位车主把车开到了旁边,另一位车主也把车开到了前面的地方,就这样整个堵塞的马路就一下子通畅了。当时我就很好奇,后来老李回来了之后,我就问他到底跟两位车主说了什么,怎么他一去没说几句话这个路就通畅了。

后来他就跟我们讲说其实很简单,他们两个擦碰之后,老李过去看了一下发现擦碰得也不是很厉害,后来老李就问他们有没有买保险,他们两个都买了保险。都买了保险就很简单了,只需要他们马上打个电话报一下险,然后拍个照上传给保险公司就不用堵在路上了。

后来他们俩位车主一听,又打电话跟他们各自的保险公司核实确实是这么回事儿,于是乎,这个路就变通了。

由老李的故事,我就联想到了罗浩跨年演讲的“躬身入局”,我觉得这里的老李他不就是在“躬身入局”吗?擦碰的两个车跟他也没什么关系,但是,他就主动地跑过去把自己放到这个事情处理的过程当中去,然后通过自己的专业知识帮对方把问题都解决了,然后同时也解救了堵在这条路上其他车队和人。

这是一个我觉得特别受启发的经历。所以回来之后,我也跟我们团队也讲这个故事,因为我也希望我们团队的所有成员也都是躬身入局的。

在财务体系当中我们也有可能会经常碰到这样的事情,就是看上去不是我们财务要处理的事情,跟财务本身没有关系。但是这个时候如果我们也愿意躬身入局的话,可能一下子就可以帮助公司解决一些管理上的问题,推进一些疑难杂症的解决。

这个案例是很多的,财务人员接入到研发、采购、生产、仓储等等一些环节,主动把自己变成解决问题的关键变量,然后跟着他们一起解决问题。

我举个例子,第一个例子就是关于研发的一个例子。

我们每个月的话都会做一个财务分析会。那在财务分析会上会分析产品的一些成本的情况。在分析过程当中,我们财务人员就发现有一个新产品有一个要件的使用成本比其他相类似产品的要件贵。

于是他就去深入研究,最后到研发部门去跟研发人员去沟通。因为在研发过程当中,研发人员的话,他更多考虑的是功能性的需求,没有过多地去考虑成本的问题,经过几次沟通协调了之后,研发部门就更改了这个设计方案,就这一个小小的发现或者一个小小的坚持、一个小小的躬身入局,最后是给公司降低了很多成本的。

第二个例子比如说,我们有一个分公司在杭州。以前杭州分公司投标制作标书后,再寄到深圳总部来盖章,盖完章之后,标书再寄回杭州,然后杭州再去投标。

后来财务在全面分析的过程中发现,好像这个事业部的这个投标的成本怎么总是比其他分部更高?

然后再详细分析,分析到最后,财务就提出一些方案说能不能以后标书就在就放在深圳去做?为什么要放到深圳来?第一因为公章在深圳,标书放在深圳来制作的话,邮寄费省了。

第二,深圳的标书制作费比杭州要便宜。

第三不仅仅是这个费用降低了,由于不用来回寄了,所以整个标书制作的周期也缩短了。

所以在这个建议之下公司就做了这样的一个改变。后来进一步把整个商务部迁到深圳来办公了,这样一来的话,从标书制作的这个角度来说,成本是大幅地下降,虽然金额可能一年就省了几万块钱,但这个事情很有意义。

第三个例子就是说我们有一个产品,进来的时候会用到一种吸塑盒,产品制成出口的时候也会用到吸塑盒,这个产品的外观并没有发生大的变化。那以前的做法是什么?

就是原材料的吸塑盒和包装,在领完准备进行生产的时候,会把吸塑盒做废品回收,然后生产好的产品,会再买吸塑盒来进行包装。

后来财务经过成本分析之后发现了这个问题,就提出疑问说既然这个产品的外形并没有发生变化,为什么要把老的吸塑盒当废品卖了,然后再去买新的吸塑盒呢?后来就跟研发部门、生产部门沟通,同时也让我们的销售部门跟客户做了沟通,达成一致说可以使用旧的吸塑盒。

因为这个吸塑盒用一次其实还是蛮新的,又没有损坏,也不脏,那么在客户也能接受的情况下可以二次使用的。等于说原来要买两个吸塑盒现在只用买一个,成本一下子少了一半。

类似这样的案例还有很多,就是说我们财务人员只要愿意主动服务,愿意躬身入局,深入到成本的一些关键环节的话,其实发挥的空间还是非常大的,我们财务人员的价值也是可以非常大地体现出来的。这是第一点关于“躬身入局”精神的分享。

评论提问:业务部门不愿意财务介入,这个时候该怎么办?

严志荣:这是一个非常好的一个问题,就是业务部门不愿意财务介入,这对于财务部门来说也是经常会碰到的一个场景.

我们也会经常探讨,如果碰到这种情形的话,我们财务人员就要反思为什么业务部门不愿意我们介入了。

会不会是因为我们根本没有掌握业务的语言?我们见到业务人员却在讲财务的语言,跟人家讲借、贷、这个科目、那个科目什么的,一讲全是财务的专业术语,那业务人员听完了之后就完全不懂,所以人家就不愿意跟你交流,我们需要去反思会不会有这种可能性。

第二种可能性,会不会是我们每次跟业务人员沟通的内容都是书上写的,但是实际上不能够帮他们解决实际问题?可能这种沟通方式沟通之后,人家就觉得反正跟你沟通也没用,慢慢就不愿意跟你沟通了,这是第二个可能性。

第三个可能性是他们会不会认为我们对他们的业务什么都不懂,会不会显得不尊重他们?比如说从设计到研发到生产的内容你都不理解,那业务人员可能会说你这也不懂生产、不懂研发还在这指手画脚?所以人家可能就不愿意跟你沟通,会不会出现这几种情形?

我的意思是如果出现了业务部门不愿意跟财务沟通的情况的话,那么更多的需要我们在自己身上去找原因,看看是不是我们什么地方做的还不够,是不是还可以改善。

高顿咨询: 看看评论区还有什么问题?我们还可以回答一个问题。有一个朋友问财务如何深入了解业务,实现业财融合?

严志荣:这也是个好问题,如何深入业务?我谈谈我们这儿是怎么做的。

因为我们财务人员在学了四年的财务工作知识内容之后,满脑子都是财务,可能工作了之后比较容易沉浸在我们自己的会计核算、会计报表等等的工作当中。

那么这个其实也是一种舒适区,可能不太愿意去深入的业务。那在我们这儿的话,我们从2020年的六月份开始,做了一个强制性的实验:就是说每个月我们业务财务端的同事都需要给我写一个报告,同时业务财务端的同事们要坐在一起交流。

交流汇报他们每一个人去研发部门、生产部门,或者去仓储物流部门都有什么发现?发现他们有哪些创新的做法、有哪些降低成本的做法。这样的汇报交流持续了大概有半年。

每个月都让他们汇报,并且是大家在一起交流,各个事业部财务的负责人,以及业务财务的人员十几个同事在一起交流。那你想如果他不真正深入到研发部门,不真正深入到生产、采购或者是仓储部门的话,让他汇报这些内容就汇报不出来。

所以他被逼着他也得去深入业务部门,这是我们实验的第一步。

第二步就是财务人员现在已经看到了发现了研发部门、销售部门、生产部门或者采购部门是怎么创新、怎么控制成本的了,那接下来也得汇报自己在创新方面、在成本控制方面有些什么建议?

我们开始是这样的一个活动。后来的话,到了去年的五月份,我们又做了个升级版的活动。就是我们每个业务财务的同事都需要把汇报的东西写成一篇文章投稿到我们精益创新研学社的公众号,这个公众号是我们财务部门专门建立的。

你只要敢投,我就敢登。鼓励大家把自己看到的、想到的东西形成文字记录下来。我希望通过这样一个前面是逼着他们去做,再到后面一段时间后形成习惯,最后慢慢融入他们血液当中。

这样时间长了之后,他们就可以不自觉地就可以融入到业务当中,去做好业财融合,这是我们这儿的一些心得体会。

高顿咨询: 感谢严总又给我们分享了这么多案例,还有个问题是:一个公司工厂财务工长总的汇报关系?

严志荣: 工厂总是厂长吗,估计是。你说工厂财务的话,我首先觉得他应该是个业务财务。应该是偏重管理的,既然是偏重管理的话,那么工厂的业务财务就应该要协助工厂的厂长去实现工厂的目标,是一个厂长和助手的关系。

那同时的话,工厂的业务财务在业务上他又要受到集团财务的领导,他是一个矩阵的关系。就是他在管理上要向他的厂长汇报,因为他跟厂长应该是有同样的目标,同样都是为了让工厂保质保量地做好生产。

同时另一方面的话,他也需要在业务规范、在核算规范、在管理规范上又要对这个集团的财务负责。

高顿咨询:我们现在进行第二个话题,严总讲他最喜欢招的三类财务人第一类是要有躬身入局的精神,现在到了第二类。

严志荣:对,刚才我们说的是我们一定要有躬身入局的精神。但是光有躬身入局的精神还不够,我们还要有现场思维,这是第二点,我也特别喜欢有现场思维的财务人员。

关于这一点,我想先讲个我经常在我们内部团队讲的故事,这个故事的题目叫《因为这里很亮》。

故事是这样的,有一天晚上有个醉汉在路灯下面找东西,一直在那里找了很久,可能有半个多小时。这时候,旁边远远站着的一个警察实在是看不下去了,他就跑过去问醉汉在找什么?

醉汉说:“我在找我的钥匙”

警察又问:“钥匙在哪里丢的?”

醉汉说:“钥匙在后边巷子里面丢的。”

警察问:“那你为什么在这里找?”

醉汉回答说:“因为这里很亮。”

这个故事非常有意思或者说很好笑,我觉得是个正常人都觉得不可理解,但是实际上,如果我们仔细想想的话。也许我们会觉得是自己可能也很好笑。

比如说新产品的成本为什么比老产品高?遇到这个问题,我们财务人员可能就会在系统里面把这个数据倒出来搞成一个表格,在他自己的办公桌前熟悉的台灯下电脑前横比、竖比一通分析,过了一个小时,然后得出一个结论。这个结论对吗?

不一定是对的。但是“因为这种很亮”,这是我熟悉的地方,是我熟悉的工作。再比如说工厂产品的某些费用高了,我们财务也是从系统里面倒出一堆数据,然后横比竖比,最后告诉大家又是什么什么变高了。

这最后能解决问题吗?

这是在用问题回答答案,问题没有根本解决。真的想解决的话,那不如走到研发部门去,跟研发人员去交流。既然是研发部门设计的某个产品,它的成本高了,那为什么我们不拿着这个产品给研发部门的人讨论?

为什么要自己在办公室电脑前研究?如果说是工厂的某项费用高了,你为什么不是到工厂的生产线旁边去观察、记录,反而为什么是在你的办公桌前就搞定了成本分析呢?这不合理。

但所有的这些不合理,在我们财务人员看来就会觉得没什么不合理的,因为我们财务人员就是从系统里面把数据导出来然后分析,我们就是干这个活的。

这样的话我就觉得缺乏了一种现场思维。就包括刚才有一位朋友也问我们如何深入业务当中,去做好业财融合.

你不深入业务,你不深入研发,不深入到生产,你不回到后面的巷子里面去,只待在你现在的这个办公桌电脑面前思考怎么解决问题,这就是一个伪命题,是没有办法解决问题的。

所以要想真正成为一个优秀的财务人员,想真正能够在公司里面发现问题,并且能够解决问题的话,我们就一定要走出这个路灯的范围,走到后面巷子里面去。也就是说我们一定要有现场思维。原因很简单,真相永远在现场。

那么关于现场思维的话,我也举几个案例。

第一个案例是:有一天我在路上跟生产管理人员聊天,然后就谈到了这个生产效率的事情。结果有一个管理人员就说:“哎呀,我那个车间生产效率200%多。”

200%多?我一听就觉得这里面肯定是有问题。正常的效率应该是小于等于100%,你都超过200%了,我的天,这里面肯定有问题。

但问题在哪里我也不知道。所以说有一天我就到他们车间里去看,并且去问车间里边谁负责这个效率表表格的制作。问效率表格里边的数据是从哪里来的?是系统里边直接抓取的?还是人工填的?过来了解完之后,我终于明白了。

这里面问题太多了,第一个数据的话,有一些数据不是系统里面直接取的,是人工填写的.

第二个,效率肯定是要一个分子除以一个分母。我说你这个分母标准这一块是不是有问题?因为我在现场看到屏幕上显示效率200%,但是我看工人好像也没有那么快节奏,也是慢慢吞吞的。

所以分母肯定有问题,这个标准制定的是不是也有问题,标准是不是制定地太低了?后来一问说标准还是市场的标准,正式生产之后没更新。这就不对了,市场本身的标准效率就低,怎么能用这个来衡量实际工厂的效率呢?

这是第一个例子,我是怎么去了解并且解决这个问题的?就是要回到现场去。最后,给他们的解决方案就是说第一所有的数据都要从系统里面来;

第二个是一定要理清楚抓取数据的逻辑关系,有些生产部门的人为了提高自己的生产效率,故意这个时间不算,那个时间不算,最后的效率就高了;

第三个标准要客观,最好是在系统里面把标准设置好,市场的标准是多少,正式生产的标准是多少,一开始就要把它设置好,不要靠人去更新,靠人去更新是靠不住的。这是第一个例子。

第二个例子就是关于一个红灯的故事。我有一天去一个车间里面看到有一个操作工人,他所管辖的20多台机器全部都亮红灯了。我就过去问他说怎么会这么巧,你的机器怎么权衡管理的?

他就说他的20几台机器其中有一个部件拿去清洗了,后来在现场我就问旁边主管这个备件贵不贵?他说,应该很贵。

但是我说这么小的东西一看应该不是很贵,你去问问,如果不贵的话,你就买个几十一百个这个规格的配件放在这儿以防不时之需,一旦哪些机器要清洗,就先用准备好的换上去然后再换下来去清洗,这样的话机器就不用在那儿等着清洗了,就可以连续生产,这样生产效率不就提高了吗?

后来,我又问为什么不是20台机器匹配20个人。为什么是一个人看的20台机器同时去清洗?他说有什么区别吗?我说这个区别可就大了,这是效率问题。

加入你清洗一个机器五分钟,那你可能第二个机器就已经被耽误了100分钟了。但是如果说是20个人,每一个人拿一台机器清洗的话,因为每一台机器只会关五分钟,那当然效率不一样。他说有道理,于是他们就改善了。

那么这个红灯的故事背后的道理也是一样的,不是想讲自己有多厉害,而是说告诉大家我们要想真正解决问题的话,一定要去现场。因为光是看报表、看数据一看发现这个月的什么折旧怎么为什么变高了?

那肯定是这个设备的利用率不够,为什么利用率不够?那肯定红灯太多了对不对,那红灯太多的原因是什么呢?你不去现场体验了你怎么会知道呢?所以这是第二个红灯的故事。

第三个的话,是一个除湿的故事。我们有一个产品,他需要用到一种零部件,这种零部件在上生产线之前需要用烤箱来加热除湿。然后我去到车间里面看的时候,就在车间开头的那个位置,隔了一些空间,摆了一些烘烤机,有几个工人就在那儿操作。

我去一厂是这样,我跑到二厂也是这样,跑到三厂也是这样。后来我就问他们说这样的话,这个效率不会低吗?就是每一个车间都建了这个除湿房,每一个车间都招人在那里除湿。

可是每个车间总有订单饱满的时候,那这个时候人员和机器设备都会被禁锢在车间里面,不能流通,这样的话,效率就会非常低的。

也不可能说因为一厂比较清闲,就把这个人派到二厂去帮忙。不太可能,所以我说我们能不能把除湿机器和烘烤房集中在原材料仓领料的某一个位置集中除湿,然后集中派送?

这样的话,第一我不需要那么多机器;第二不需要那么多人员。那么除湿这个环节的折旧不就下来吗?这个环节的人员工资不就下来吗?

所以这个故事也是一样的道理,就是你不去现场你没办法看出问题。如果只是看数据的话,是不行的。

前段时间我有听到一个故事,也很好玩。说有一个连锁的集团公司,在各地都有分公司。

有一个月他们财务人员就在分析某一个分公司为什么营业额急剧下降。做各种分析,宏观形势、局部原因、公司的原因、人事原因等等分析了很多原因。

最后有一个人出差到了当地,在当地打个电话给他说不要分析那么多原因了,你说的好像都是对的,但实际上没有其他原因,就只有一个原因,就是这个店门口在修路,除此以外没有什么其他的原因。

这个Excel表格分析来分析去其实都没有用,当然我们要做报表的分析,但是更重要的是我们一定要去现场,因为真相永远在现场。

评论提问:您讲到现场思维,然后我作为一个财务总监,也去到现场了,也躬身入局了,想要去发现问题、解决问题,但是业务的同事说我手伸得太长,这时候我该怎么办?

严志荣:这个可能还是要看一下公司整个财务的架构,这个很有关系,比如说在我们公司的话财务是分成两个部分,一个是财务共享,一个是业务财务。

那么财务共享的话,就是给集团内所有的企业提供会计核算,费用报销,税务,资金等等公共的财务支持。

另外一部分,业务财务端的话,它就是分散在各个事业部,为各个事业部老大打工的。帮助各个事业部的老大一起去建立成本、一起去控制费用、一起去提高效率,最终实现利润的。

也就是说我们的业务财务跟事业部的老大也好,跟事业部的核心管理层也好,都是一拨的,所以就不存在矛盾的问题。

但是如果说传统的财务架构就是我是一个财务部门,然后既负责财务部门的核算也负责财务分析的话,那就意味着这个部门需要一人分饰两角,就是他同时既要监督他又要帮助他。

那你帮助他的时候,他当然需要你深入了,可是你监督的时候,他不希望你深入到业务中。

因为这样一来的话,他担心你利用在帮助他的时候,了解了一些资料信息,然后去欺负他,所以他不愿意跟财务的组织打交道。所以这和公司的财务组织架构还是有很大的关系的。

财务的组织架构还是有很多,所以朋友我不太清楚你们的组织架构是怎么样的。如果说你们的组织架构跟我们是一样的,那么你作为一个事业部的财务总监,你去深入业务结果那个事业部的总经理他不支持,那这个事业部总经理肯定有问题。

在我们这儿是不存在的,如果发现了,肯定我要去找他谈话了,那肯定他就不对了,你是来帮他的,还收到排斥,这个逻辑不对。

当然,也有另外一种可能就是说,可能事业部的这个财务总监可能他自己的沟通能力、组织能力等方面有一些缺陷不足,导致事业部的老大对他不看好,甚至是排斥他,这就是另外一个问题。

所以这两种可能都有,如果说是事业部老大的思想问题,我们找他谈话;如果说是我们财务总监沟通能力的问题,或者是其他的处理方式不对,或者是业务能力不行,那我们也要找财务总监谈话,甚至说该换人换人,总之具体情况具体分析。

高顿咨询:严总可以讲一下GFTT项目里的收获

严: 我是深圳地区GFTT项目第三期学员。是肖老师教我们的,应该说这个培训对我的影响很大。以前,我只是有一个做老师的梦想。后来参加完这个课程之后,真的就开始实现这个做老师的梦想了。

一开始上课的时候,肖老师讲课的气场和现场的表现力,简直把我震到了,我觉得老师就应该像他这样。虽然我到现在还没做到这样,但是我觉得可以留个念想、有个目标嘛。

我们第三期的话还是挺值得骄傲的,我们第三期有两个人都签约成为了高顿的讲师。而且上完课之后,我在公司里面就组织了一系列的培训,自己也开发了一系列的课程,包括非财的、创新的课,包括成本甚至包括内训师的课。我们现在也在培训内训师,我就是培训内训师的讲师。

所以我在在公司里边也组织和做了很多培训,所以我觉得那个学习还是非常有用的。所以非常感谢高顿,感谢张老师,感谢小白老师。

高顿咨询: 进入第三个点了,严总最喜欢招的财务人第一类是有躬身入局的精神,第二类是有现场思维,那第三类呢?

严志荣:第三类是要有数字化理念。

在我们内部的话,我经常这么说我们财务人员要想办法让数据说话。我想在谈这个话题之前,先问一问线上的各位朋友你们觉得在你们公司如果无论是销售也好,采购也好,生产也好,研发也好,这些经营活动当中出现异常的话,谁最先知道这些异常呢?大家可以写在评论里。

其实在我们公司的话,我也经常问各个部门的同事,也会经常到各个部门的巡视考察,我说生产过程当中出现异常了谁最先知道?或者打个比方,比如说我们的应收账款超期了是不是异常了?谁最先知道?以及存货发生呆滞了,谁最先知道?

一开始也是各种回答都有,有说财务的,有说业务的,后来跟他们讲其实是系统最先知道。比如说关于应收账款的超期问题,我们在系统里面设置了公司的收款账期。

假设这个公司的收款账期是三个月,到了第三个月的最后一天,当天晚上凌晨十二点一过,系统就知道超期了,但财务人员不会守着等着吧,所以财务人其实也不是最先知道的。所以按照规则来讲的话系统是最早知道的。当然,如果我们公司系统上的不够全,那当然就是可能需要靠人去发现,那真的就不知道谁最先知道了。

所以基于我对系统最先知道异常的这个理解,我在公司内部一直在倡导要想办法让数据说话。我们公司上了ERP系统,上了Mac系统,上了CM系统,上了这个SM系统,还上了QSN系统、QFM系统、上了HR系统,上了oa等一系列系统,上了这么多系统那我们要想办法让这个系统里面的数据说话,不能让数据睡觉。

项目系统越多,其实就表示我们公司的数字资产越多。你要想让数字资产发挥作用的话,那就要让他说话。如果数字资产不能说话,那他就会变得呆滞了。所以一定要让数字资产说话,只有让他说话我们才能列数据来帮助我们进行经营,帮助我们去预警,帮助我们解决问题。

那么第二个问题是说什么是让数据说话?我们在内部定义了这么一个逻辑。

第一我们要让怎么样的数据说话?所以第一个问题就是我们用什么样的设计手法只让异常数据说话不要让正常的数据说话。

我们以前制定的几十页的报表里边,也许可能就有一两条异常的数据,包括领导无非也是只看异常的数据,所以第一点就是要让异常数据说话,不要让正常数据说话。

第二个是异常的数据怎么说话,我们举一个超期应收账款的例子。

比如在系统里面,应收账款超期了,那么系统就会知道是异常数据,那么系统马上就会推一个流程推给这个业务员,通知业务员某个客户的应收账款还没收到,需要快收款的步伐,一月以内必须要收款,如果一个月内收不回来,系统就会报告给总监了。

流程推给他之后,他就会形成一个闭环到了一,比如1个月时间满了,系统判断账款收回来了,那就会自动结束这个流程,如果还没收回账款,他就会再推一个流程给总监告诉总监的某位客户的账款已经超期一个月了,需要赶快收回来,不然系统就会汇报给总经理。

以此类推,超过两个月系统报告给总经理,超过三个月了,系统直接就会推给法务部门发律师函催收。所以凡是异常的数据,我们就可以定好一个规则让异常数据按照这个规则去说话。

第三个问题就是数据怎么说?一开始的时候会温柔一点,叫温馨提示。那后期的话就会慢慢地加大力度,到最后就强提醒。

一开始温馨提示这个客户应收账款已经超期,需要赶快去查一下原因,把它收回来;超过一个月了还没收回来,那就会停止接单这个客户了;超过两个月了,停止发货,超过三个月了,法务部就会发律师函了。

所以就是把规则放到系统里面,让这些异常的数据有序地按照规则来说话。这样一来的话就意味着我们通过这个系统对公司里边的所有人都配对了若干个小秘书。

一到异常的时候,小秘书就会告诉你什么需要赶快去处理,而不是像以前就是每周一早上财务人员到系统里面去导出超期营收报表,然后手动去发邮件给业务员,发给总监,发个总经理等等。

让数据说话的话,我们内部实际上是这样要求的:就是所有的财务人员首先一定要有信息化思维,把以前手工做的一些事情一定要把它放到系统里面去。一旦放到系统里面去了,这个系统里面的数据就会越变多,所以就需要思考让系统的数据怎么样去发挥价值。所以就是两步走,一下子让数据说话不行,系统里面都没有数字,怎么说话?

要先想办法把那些手工的也好或者说孤立的系统也好把它整合成一个大的系统,让这个系统里面有足够的数据,然后我们才能去思考如何让这些数据说话,如何去发挥他们的价值。所以我用这个应收账款超期的例子讲了一下在我们公司里面,到底是怎么让数据说话的。

评论提问:如果公司数字化的基础设施建设比较差的话,财务人怎么在这方面发挥价值?

严志荣:如果公司的信息化水平比较差。那么恭喜你,我们财务人的机会来了。我们这个时候就要发挥躬身入局的精神,不要认为这件事情跟我没关系,我们要积极地的去主导、去推进信息化的建设。

为什么我们要去做这件事儿?因为世界范围内的数字化的进程不是以哪个人的意志为转移的。这是个趋势,那么谁先意识到这一点,谁先走到前面,那谁就是最大的受益者。

特别是像我们财务人员,如果一辈子都呆在一个信息化做得不好的公司,那我们自己的信息化观点也会受到限制,我们自己财务的信息化水平也无法提高。万一这个公司的信息化水平太低倒闭了,那你还要出去找工作。

所以说如果这个公司它的信息化水平比较低的话,我们就要主动地多承担一些信息化的工作,比如假设这个公司什么系统都没有,就可以先放一个ERP系统。那这个时候你可以主动站出来说我来牵头。

如果你在牵头,意味着什么?意味着你可以借着这个机会深入了解企业的核心流程,包括从销售到研发到生产再到采购和仓储。因为平常如果你想去了解的话,人家都可能会害怕,所以这是一个很好的机会。所以我们一定要用一个躬身入局的精神主动投入到推进信息化的建设当中。

第二个问题说这个信息化建设通常需要多长时间?这个问题就很难回答,这个问题最关键是取决于你要上多少个系统。比如说我们从13年规划要换ERP系统。

后来到15年我们才把这个ERP系统更换成SAP系统。然后从16年开始,围绕SAP系统上了很多系统。然后上了一些系统之后,会存在有些系统植入不成功的可能还需要重上。

所以一直到现在为止,我们也一直在数字化的路上,我们从13年到现在已经快十年了。所以关于这个上系统需要多长时间的问题,主要就是取决于你是上什么系统。

高顿咨询: 严总给我们能不能推荐一下你办公室里的好书?

严志荣:可以的,本身我也准备要推荐一些书。有一本书叫《反脆弱》。这本书里面,有一个有一个故事也是我经常讲的叫《火鸡的故事》,有一只火鸡平常都过得很开心幸福。

每天到点了,农场主主人就会给他送吃的送喝的。所以火鸡在心里面对这个农场主充满感激,觉得日子非常幸福。但是到了感恩节的前一天晚上农场主突然一下子就把他带出去杀了。

他在临死之前就觉得非常沮丧,他觉得不可理解,觉得农场主这么好的一个人怎么突然一下子就把它杀了?

这个故事表达的意思就是说很多时候,我们理解的突发事件或者说黑天鹅事件,其实不见得是突发事件也不见得是黑天鹅事件,只是我们自己的认知水平没达到而已。

刚才这个故事里面的火鸡,假设他的认知水平和农场主一样高的话,它会认为这是一个突发事件吗?假如那个小火鸡被买回来的第一天就知道农场主把它养大就是要吃它的,它怎么可能会这么沮丧呢?

所以很多时候认知水平会对我们产生很大的影响。有可能是影响我们的人生轨迹,有可能是影响我们的工作升迁,也有可能是影响我们的家庭生活。有一句话不是说得好吗?叫做财富是认知的变现。

我们现在面临的世界不确定性非常多,那么怎么才能让我们有一种反脆弱的能力?有能力去应对外界的不确定性呢?

这本书里面还讲到了另外一个故事。有个作者在写《黑天鹅》这本书之后就得罪了很多人,有很多人威胁要杀他。所以他一个朋友跟他建议请个保镖。后来这个作者说:“请什么保镖,我把自己练成保镖就行。”所以他就在健身房咔咔一通练,把自己变得跟保镖一样壮。

以至于有一次他去参加学术交流会,人都到齐了,他已经落座半天了,结果旁边的教授就问他说你们教授什么时候来?

因为他一点都不像教授,太像保镖了。那这个故事告诉我们面对这个充满不确定性的时代,我们唯一可以做的就是把自己练得无比强大,这样才足以反脆弱。

第二本书的话,就是《人类简史》,这本书比较经典我就不讲了。

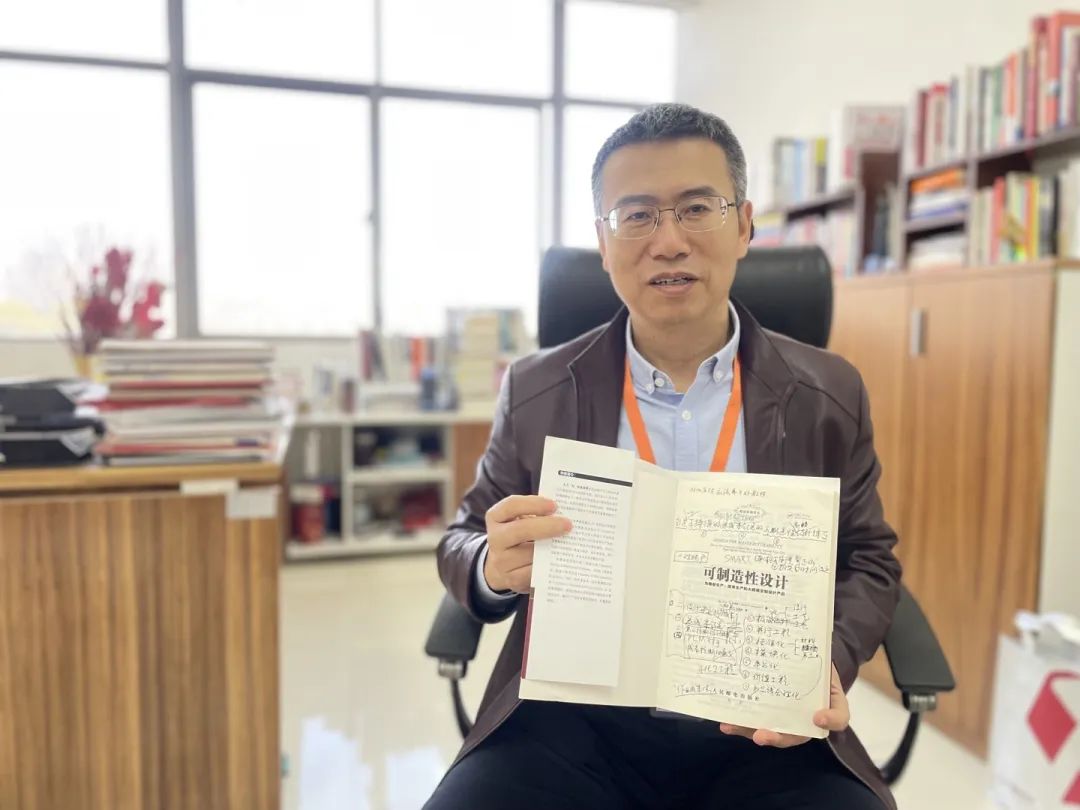

第三本书,推荐重磅推荐给我们的财务朋友。前面两本书没记住没关系,但是这第三本书一定要去看叫《可制造性设计》。因为这本书颠覆了我对成本的理解。

我没有看这本书之前,我也是认为制造型企业的成本管理一定是重点管好生产环节的成本,去抠材料采购的成本怎么样,人工费高了还是低了,电用多用少,其他的费用是怎么样,折旧情况怎么样之类的,而且我们老师讲课的时候也是这么讲的成本分析。

但是我看了这本书之后,他告诉我应该设计成本实际上占到整个成本的80%。也就是说一个产品当它被设计出来的时候,其实它成本的80%就已经被决定了。

有时候我想想也是这么回事,比如说我们做一个电视,研发部门用100个零部件才能把它做出来。那到了生产环节的时候,难道生产环节可以说简化一下,只要90个零部件就可以把它做出来吗?

肯定不可能的,所以在设计环节的成本是最重要的。因此我们财务人员不懂研发也得也得硬着头皮去研发部门去请教、去学习,只有不断的学习、不断的请教,我们才能够对研发的成本有更深刻的理解。

如果对成本感兴趣的朋友可以去买回来仔细看,我是仔仔细细每一张每一张地阅读的,还做了大量的笔记,而且我还非常郑重地把书借给了老板看。

高顿咨询: 对,今天严总给大家推荐了三本书,第一本是《反脆弱》,第二本是《人类简史》,第三本是重磅推荐财务人的《可制造性设计》,特别是第三本书大家可以去看一下。另外今天严总给大家讲到他最喜欢招的三类财务人:第一类是躬身入局的人,第二类是有现场思维的人,第三类是有数字化理念的人。我们希望能帮助大家一起进步,也非常谢谢严总!